保護區面對開發壓力該如何因應?保護區的生態旅遊應該是怎樣的面貌?

2011年4月18-19日,中國「人與生物圈國家委員會」在貴州省荔波縣城玉屏鎮召開「全國生物圈保護區生態旅遊研討會」,研討會後參訪茂蘭國家級自然保護區,也是聯合國生物圈保護區、世界自然遺產地。該保護區管理局冉景丞局長本身是動物學家,尤其是中國少數專研洞穴生物的專家,在茂蘭保護區已經服務23年。幸好有他的堅持,才將許多不當開發的計畫(例如想在世界遺產地闢建高爾夫球場)阻擋在保護區外。但隨著中國經濟發展突飛猛進,各種觀光與開發壓力接踵而至,如果地方與中央官員及在地民眾持續沒有環境素養,他能承受到什麼時候?這次研討會,從「中國人與生物圈國家委員會」許智宏主席、王丁秘書長到各地保護區主管,都為茂蘭保護區管理局加油!

針對茂蘭保護區經營管理上的壓力與管理局的因應,中國國際廣播電台出動二位優秀記者鍾慶小姐與劉夢琦小姐隨會採訪,在2011年5月13日向全球播出精心製作的訪問專輯。

感謝該電台提供錄音檔(12分36秒)及該節目全部文圖稿,供我放在這裡讓大家參考。

守護高原深處的“綠寶石”

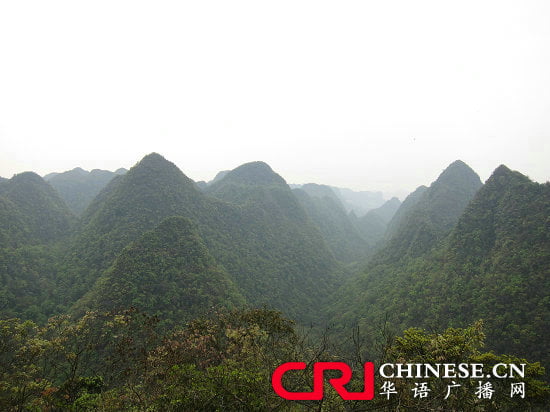

在中國西南部的貴州省荔波縣,有一個名叫茂蘭的地方,茂盛的茂,蘭花的蘭。如同「茂盛的蘭花」之意,這裡的野生蘭花種類繁多,達137種以上,曾被媒體評為「中國最美十大森林」之一。茂蘭不僅是國家級自然保護區,同時是「中國南方喀斯特」世界自然遺產地,以及聯合國教科文組織生物圈保護區網路成員。對於外界的人來說,自然保護區也許只是一個環保名詞,而對於保護區存在的意義、怎樣進行保護?又是誰在保護?等等,還是知之甚少。在生態環境日益嚴峻的今天,保護區面臨怎樣的困難?他們又如何應對挑戰?下面我們就一起走進茂蘭的原始森林,去瞭解那個鮮為人知的遙遠世界。

茂蘭喀斯特峰叢

茂蘭喀斯特峰叢

「我們看到的這片花,我在這裡工作了這麼多年,以前沒有看到它開花。有一年有院士來的時候,他發現了一朵花,他覺得很稀奇,讓我們注意這個東西,最後確認它是個新種,這實際上是爵床科馬蘭屬的植物。是我們茂蘭的一個特有種,叫茂蘭馬蘭。」

茂蘭馬蘭

茂蘭馬蘭

眼前這種開淺紫紅色花朵的草本植物是去年剛被鑒定的新種,叫「茂蘭馬蘭」,這位如數家珍的解說員不是別人,正是茂蘭保護區的當家人——管理局局長冉景丞。冉局長介紹,茂蘭屬於典型的喀斯特地貌。喀斯特又稱岩溶地貌,意為岩石裸露的地方。世界上很多喀斯特地區,裸露的岩石就像沙漠一樣不斷擴張,吞噬土地,被稱為「石漠化」現象。而地處於貴州高原向廣西丘陵盆地過渡帶上的茂蘭,由於氣候溫暖濕潤,億萬年來形成了中國乃至世界上罕見的中亞熱帶喀斯特原生森林,是地球北緯25°地帶喀斯特地貌上面積最大、保存最完整、原生性最強的一片珍貴的「綠洲」,被譽為「地球腰帶上的綠寶石」。冉局長說,茂蘭是一片長在石頭上的森林,很多植物生長在岩石上,樹根可以分泌出特殊物質將岩石溶蝕出一道一道的痕跡來:「這個溶痕叫『刀砍狀融痕』,像亂刀砍出來的一樣,這是(樹根)溶蝕的痕跡。」

石頭上的樹

石頭上的樹

這就是茂蘭喀斯特最典型的地質奇觀,樹木根部完全沒有泥土,而是依靠樹根將岩石溶蝕後,紮根在岩石上。樹木的生長也十分緩慢,一棵碗口大的樹木,有的需要長上百年。由於地處偏遠,交通閉塞,茂蘭的天然森林植被保存完好。然而,隨著地球生態環境日益惡化,人類的經濟活動越來越頻繁,喀斯特「石漠化」的威脅也越來越大。

本台記者鐘慶和覃大爺 陳向軍攝

本台記者鐘慶和覃大爺 陳向軍攝

1984年,茂蘭被劃為自然保護區,1988年成為國家級自然保護區,1989年成立了茂蘭保護區管理處。20年多前,當時剛剛大學畢業的冉景丞來到了茂蘭從事科研和保護工作,一呆就是23年。初到茂蘭時,由於地處偏遠山區,生活和科研環境都相當艱苦,長期深入原始森林科研考察,冉景丞多次與死亡擦肩而過。最為兇險的一次,是剛到茂蘭不久,就被眼鏡王蛇來了個下馬威。「我們這裡的山很陡,都是一個個的大石頭,我在前面一邊采標本一邊爬。誰知道上面有一條眼鏡王蛇。我腦袋剛剛一上去,它一下就抬起頭來噴毒液,我當時眼睛就全濕了。但我當時爬到一半我又不敢撒手,撒手掉下來摔死了,我就叫,他們才上來慢慢把我弄下來。時間差不多二十多分鐘,我臉就腫了,有點昏迷了,還好身上帶了蛇藥。那次如果沒有其他人,我就完蛋了。」

冉景丞接受本台記者採訪 郭曉濤攝

冉景丞接受本台記者採訪 郭曉濤攝

被眼睛王蛇噴了一臉毒液,讓冉景丞住了二十多天醫院。不過,醫生還沒通知他出院,他又到林子裡去了。茂蘭保護區成立的20多年來,正是一群像冉景丞這樣兢兢業業的科研人員,他們不畏艱險的實地考察,許多珍稀瀕危野生動植物被逐漸發現。至今,發現有維管束植物1203種,特有種42種;動物2028種,特有種5種。1996年,茂蘭保護區加入了聯合國教科文組織生物圈保護區網路,2007年,荔波成為「中國南方喀斯特」世界自然遺產地。

當然,遺產來之不易,守護遺產更是難上加難。由於自然條件以及歷史原因,生活在在保護區內的當地民眾普遍非常貧困。1990年至1995年期間,一些民眾盜砍森林裡的經濟樹種黃楊木和櫸木,這種破壞生態的行為是被保護區嚴令禁止的。對冉景丞來說,最大的壓力就是資源保護和經濟發展的矛盾:「我看到我們貧困的群眾,我真的很著急;看到樹被砍掉,我真的會心疼。當地有一個順口溜:『要想富得快,上山砍樹賣。』砍掉以後就連生存的餘地都沒有了,水沒有了,老百姓現在清楚得很。也給我們工作的難度加大了。」

為了給民眾尋找致富的出路,茂蘭保護區借鑒國際先進經驗,開始走「生態旅遊」的路子。然而,到底何為真正意義的「生態旅遊」?地方政府、旅遊開發公司和保護區卻有著不同的理解。前幾年,縣政府準備在保護區開發高爾夫球場,冉景丞認為,這與保護區的理念背道而馳,他義無反顧地站了出來:「我這裡不是高爾夫(球場),這個與我的主題不一致。曾經也有公司到我們這裡來要進行測量,六十幾個人,我們愣是把他們擋在外面。那天我在,我說就不行,他說這是書記定的,我說書記定的,你讓書記拿條子來,讓他先把這個保護區撤掉。但是有些領導可能當時沒有意識到,意識到了以後他也改,也會支持。」

近年來,保護區做得更多的,是向地方政府、旅遊業經營者、當地民眾傳遞保護的理念,並逐漸爭取到更多的理解和支持。在「生態旅遊」開展過程中,整體性規劃、可持續發展的理念都需要花很大的力氣來建立和完善。當地旅遊開發公司的劉松總經理說,在經營過程中他們了遇到不少困難:「這兩年遊客多了,農民的積極性空前高漲,農民就紛紛建房子,現在(保護區)裡面亂建、亂搭、亂擺的情況已經非常明顯了。森林公安只能管亂砍樹,農民在自己的地上建房子,為什麼建設局也管不了?因為從目前的法律規定來說,我的宅基地我是可以建房子的,只能說從旅遊的角度、或者從長期發展的角度來說,它不協調。」

為保證可持續發展,更多環保專家認為,「生態旅遊」應該是小眾化的、有生態學觀點指導的一種認識自然的科普專項旅遊。然而,目前茂蘭的旅遊已有向大眾化、觀光化發展的跡象,那麼,保護與開發的老矛盾,到底該如何解決?

2011年4月,由中國人與生物圈國家委員會主辦,荔波縣政府及茂蘭保護區承辦的 「中國生物圈保護區生態旅遊研討會」在荔波縣舉行。研討會上,來自中國各保護區的管理者與生態環保專家學者們積極探討生態旅遊的理念,學習先進經驗,並發佈了《荔波宣言》,宣言表明了中國生物圈保護區保護生物和文化多樣性、堅持生態旅遊可持續發展的意願和目標。這是繼2007年《荔波共識》發佈後,在荔波舉辦的第二次全國性生態保護會議和發表的重要聲明。「這次這個研討會的主題是生物圈保護區的生態旅遊。我們非常希望把茂蘭的旅遊做成真正意義上的、與國際意義的生態旅遊相一致的旅遊產品。我們在強調生態旅遊的開發前提,首先要保證生態環境的完整性、生態系統的完整性。第二就是要讓所有的客人要能夠在這裡有生態倫理或者生態理念這方面知識的增長。另外最重要的一塊就是要考慮當地社區的利益,而且要把當地社區作為最大的受益者。」

茂蘭地處貴州南部布依族苗族自治州荔波縣境內,是瑤族、布依族、水族和苗族等少數民族的聚居地,除了生物多樣性外,文化多樣性也十分突出。通過保護區的引導和幫助,在茂蘭堯古布依族村寨,曾一度被遺忘的古法造紙又回到了人們的視線中,成為生態旅遊的一個精彩環節。古法造紙是用竹子做原材料,經過錘爛、浸泡、碾細榨爛等十幾道工序製成。90歲的覃大爺是古法造紙手藝的傳承人。記者:大爺您高夀?覃:90啦。記者:您壓碎這個竹子要壓多久啊?覃:兩三個小時,壓好了放到大池子裡去,再浸泡上一個月。

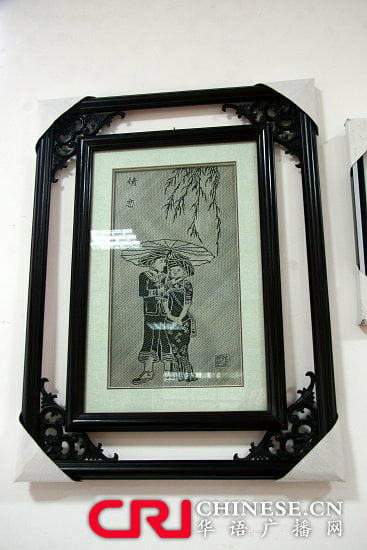

在茂蘭保護區,不僅像古法造紙、紮染等這樣的傳統手工藝被傳承了下來,保護區還想方設法為當地民眾尋找新的致富途徑,精細竹編就是其中之一。2009年成立的荔波竹編協會去四川學習了竹子精編技術,回來就向保護區居民推廣開了。

竹編作品

竹編作品

「我們現在在辦竹編技術提高班,現在他們在編比較精檔的竹畫。也是為了發展荔波的旅遊產品。這些都是我們保護區的村民。這個竹子它有講究,竹纖維要細、柔軟。這些我們之前經過初級培訓之後精選過來的,他可以自己做來銷售,也可以直接買給我們,我們直接回收。」

既保護好自然生態,又讓當地民眾生活水準有所提高,這實際上是中國大多數自然保護區都要面對的挑戰。中國目前有森林、海洋、草原等各類國家級自然保護區300多個,大部分都處於經濟欠發達地區,其中有29個保護區被納入了世界人與生物圈保護區網路,142個保護區被納入了中國生物圈保護區網路,中國人與生物圈國家委員會王丁秘書長介紹:「中國人與生物圈主要的目標就是能夠説明各個保護區能夠更好地開展工作,更好地保護自然生態環境,更好地促進保護區與當地社區關係的發展,最終達到人與自然和諧共處,保護區跟周邊社區和諧共處,這是我們一直努力的方向。」

面對保護區生態旅遊的未來,冉景丞說,他熱愛茂蘭,他會繼續努力。「事情來了,沒有什麼捷徑的,唯一的途徑就是你去努力工作去把它解決掉。我們不能放鬆任何一個環節,社區、管理、研究、執法,方方面面都去把它考慮出來,然後把它清楚地做好,我們保護區就是大有希望的,我說我還是比較樂觀的。」

延伸閱讀:

本網誌「中國大陸系列」專欄各文

生態旅遊的六大難題 20110505

中國生物圈保護區生態旅遊「荔波宣言」(相片與影片) 20110503

.jpg)