生態旅遊的核心價值在生態保育與社區福祉,遊客對旅遊地的野生物除了欣賞,還要理解與愛護,也要有對環境友善及造福社區的作為,這樣才是基本的生態旅遊方式。而除了遊客的表現,也得看產業鏈中的業者表現,生態旅遊地的社區業者,則是最重要的操作者,除了藉生態旅遊帶來經濟收益外,也是在地環境資源第一線的守護者,如果少了社區居民對生態旅遊資源的守護,那樣的生態旅遊是不完善的。

林業及自然保育署嘉義分署於 2012-2014 年委託生態旅遊專業輔導團隊(野FUN生態實業公司)培力鰲鼓濕地森林園區周邊的港口、鰲鼓、四股社區發展生態旅遊,當時就建立了鰲鼓濕地森林園區解說員負有二項基本義務的制度,即每年無償巡守濕地(注意濕地環境變化、勸導遊客不當行為、撿拾小垃圾、通報違法事件、通報傷鳥死鳥、通報緊急事件、通報設施或環境須維護……)與監測生態旅遊指標資源,加上每年達成在職訓練的時數(2013-2015 年是 30 小時,2016 起改為 15 小時,2019 年起改為 10 小時,隨著專業程度提升,在職訓練時數遞減,目前就維持 10 小時),以及沒有違反解說服務相關管理規範(例如解說員不分年度累計被客訴 2 次成立,則立即解除該解說員資格),才能保有次年繼續擔任解說員的資格,這是目前我所知在臺灣社區解說員管理制度中屬於極為嚴格的退場機制。

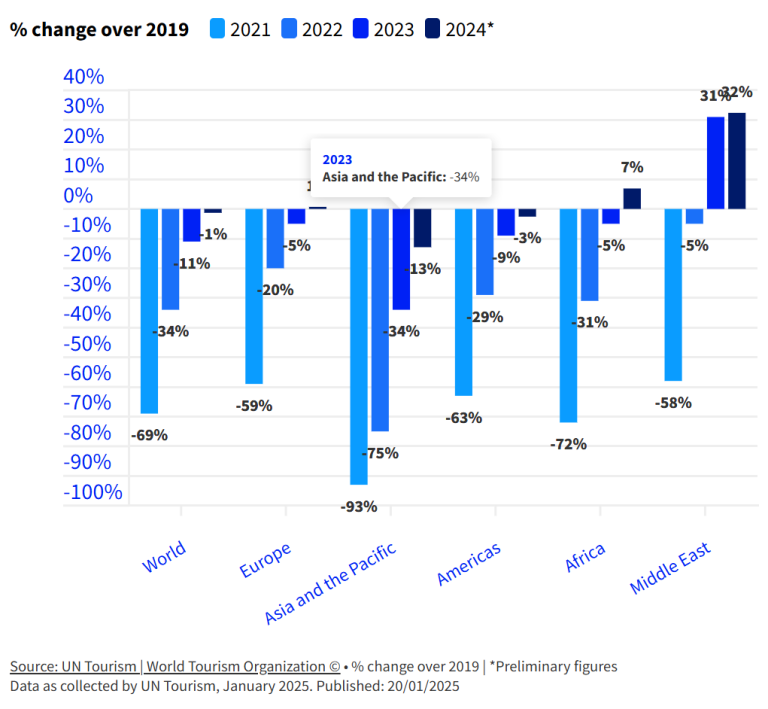

要強調的,他們十二年來進行的環境巡守與自然資源監測完全沒有任何津貼與便當,純粹就是義務、無償的自我奉獻,這跟一些社區有公部門的計畫補助,巡守、監測是有津貼的工作而非義工,大大的不同。而且即使近年來因新冠疫情後大家瘋出境旅遊,國民旅遊市場衰退,園區導覽解說生意愈來愈差,還是堅持回饋環境責任與社區公益,這也是我一直稱讚鰲鼓濕地解說團隊守護環境所付出的表現其原因之一。

在地解說員在 2012 年經過將近一年高時數且極嚴格的訓練與組織後,就在 2012 年底開始義務巡守濕地,防止有人在「鰲鼓野生動物重要棲息環境」盜漁及遊客不當行為。從 2013 年起則分組定期認真辛苦義務監測鰲鼓濕地生態旅遊指標物種(鳥、高頭蝠),一直到現在不曾間斷,這一做已經 12年了。濕地環境巡守時間由各個解說員隨性安排,以自己有空的時間才執行。高頭蝠每月調查一次(2024年起四股社區暫停調查,港口社區持續)。濕地鳥類監測則分組輪流由原先的每半個月一次自 2021 年起改為每月一次進行,每一組輪一季, 一年各出動 4 次。雖然在地人監測調查物種的專業度與嚴謹度不若學術單位或專業生態團體的專家來得精確,但畢竟從一張白紙開始學習到現在可以全面監測主要物種,已經是非常不簡單的成長。而提供濕地現場環境與生物資料給管理單位作為經營管理決策與措施的參考,也是對主管機關長年陪伴、培力、行銷宣傳最好的回饋。他們的學習精神與配合度絕對值得讚賞!

這種在地解說員無償(沒有公部門經費提供便當與任何補貼)對環境守護與生態保育的辛勞奉獻,在台灣或全世界生態旅遊社區的經營參與上實在具有重大的示範意義。我覺得社區發展所謂「生態旅遊」,若只是拿環境資源作為吸引遊客的賣點,卻沒有對環境付出些守護的心力,也沒對社區非業者、弱勢者給予公益回饋,這實在不能稱為「生態旅遊」。所以我也期盼並一直鼓勵鰲鼓濕地森林園區在地解說團隊持續堅持濕地環境巡守與自然資源監測的義務,創造全世界生態旅遊社區貢獻生態保育的典範,也是濕地資源明智利用的好案例之一。

除了在地人的表現,在只有三年的專案計畫結束後沒有外來輔導團隊協助、沒有其他計畫經費支應給社區下,主管機關(林業保育署嘉義分署)不離不棄的長期陪伴、督導也是地方能持續維持初衷很重要的因素。在之前 2012 至 2014 年的專業輔導團隊離場後(但輔導團隊承諾地方只要在地社區夥伴不斷優異表現,輔導團隊就「終身保固」,持續關心與提供諮商),主管機關在歷任(廖一光、黃妙修、張岱)、現任(李定忠)分署長支持下,至今仍指派專人負責在地生態旅遊團隊事務的聯繫協調及成員考核,並定期三個月召開一次共識會議,由嘉義分署各級長官主持,在下班後的晚間與在地居民直接溝通並議定相關制度,讓當初建立的各項經營管理制度與溝通機制可以延續至今不墜。因歷經多年,營運與財務徵信等一切制度皆執行順暢與純熟,召開會議協調與討論需求減少,因此從2024年起,共識會議改為每四個月召開一次。

當然也要感謝 2015 年起台北市野鳥學會駐鰲鼓濕地森林園區旅客服務中心(鰲鼓濕地生態展示館)團隊接手義務協助巡守與生態旅遊動物資源監測調查的相關行政工作,回收資料、核對內容、登錄巡守及監測次數,篩選出有誤或是資料不清的資料,以及鍵入相關資料,並從 2016 年起接手資料統計分析工作(2015 年資料仍由原輔導團隊統計分析)。

無論是 2013 年至 2015 年中山大學海洋環境及工程系陸曉筠老師與嘉義大學生物資源系許富雄老師大力協助統計分析,或台北鳥會駐旅客服務中心團隊接手此項工作,他們義務統計分析巡守與監測資料都是為了鰲鼓濕地森林園區生態旅遊的長遠發展,也是因為敬佩在地鄉親願意投注心力學習及實踐生態旅遊資源管理層面的理論與實務。大家同心協力,就是要讓鰲鼓濕地周邊社區的生態旅遊永續發展,在地居民的生計可以與濕地生態共存共榮。

從2013年至2024年,12年來鰲鼓濕地周邊社區居民組成的生態旅遊策略聯盟因為有以下不間斷的表現,樹立了臺灣生態旅遊社區回饋環境與社區公益的標竿案例:

一、長年義務(無償)巡守濕地環境,維護生態與遊憩服務環境。(盡到生態旅遊業者回饋環境公益之責任)

二、長年義務(無償)監測生態旅遊資源。(盡到生態旅遊業者回饋環境公益之責任)

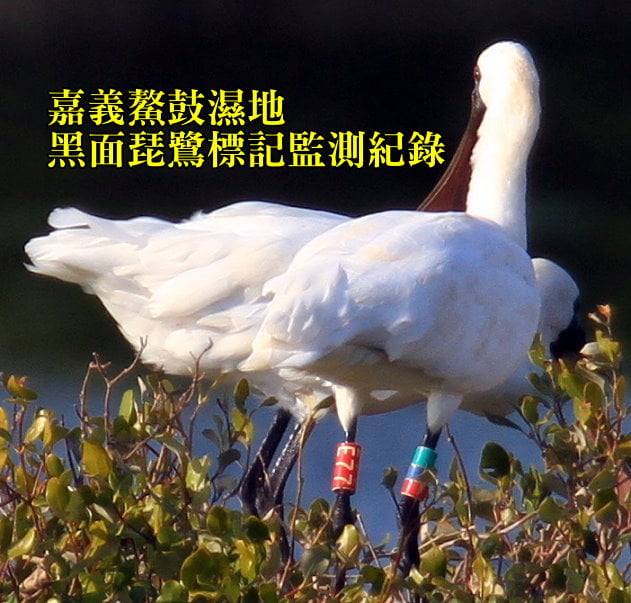

三、也許是唯一黑面琵鷺停棲的濕地中由在地居民團隊長年義務(無償)監測與記錄有環誌的黑面琵鷺並上傳到台灣黑面琵鷺保育學會「標記黑面琵鷺資訊系統」。(盡到生態旅遊業者回饋環境公益之責任)

四、長年提撥社區公益回饋金,造福在地非業者住民。(盡到生態旅遊業者回饋社區公益之責任)

五、生意輪流,不獨厚某業者(含解說員),生態旅遊商機公平分享。

六、長年維持單一窗口機制,財務透明公開,生態旅遊策略聯盟穩定運作。

七、唯一長年對外界公布生態旅遊環境巡守與自然資源監測結果統計分析的社區。

到鰲鼓濕地旅遊時,賞景、觀鳥、吃在地、看居民蔡金露早期農漁具草根博物館展示與解說,多在當地消費,購買當地農漁產品,接受在地解說員的導覽與環境解說服務,提升當地居民經濟收益,並增進社區公益回饋金的累積,就是對在地社區發展生態旅遊、保護環境資源、貢獻生態保育、傳承地方文化、回饋社區公益等表現最好的鼓勵與支持。也請大家多多幫忙宣傳。

歡迎洽詢鰲鼓濕地森林園區生態旅遊服務窗口執行長蔡淑麗小姐 0975-922678。

以下是台北鳥會駐鰲鼓濕地森林園區旅客服務中心團隊整理並撰寫的【2024年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告】,歡迎參閱。

2024年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告

台北市野鳥學會駐鰲鼓濕地生態展示館團隊製作

2025/04

前言

鰲鼓濕地森林園區解說服務團隊(以下稱解說團隊)是由鰲鼓濕地周邊社區(港口社區、鰲鼓社區、四股社區)的在地居民組成,經由林業及自然保育署(以下稱林業保育署)嘉義分署近一年密集、嚴格的培訓之後,於2013年2月1日認證成立。解說員除了執行收費帶團賞鳥與賞景的導覽解說服務外,更身負濕地環境巡守與自然資源監測兩項基本義務:目前是每位解說員每年12月底前應接受複訓10小時以上,自然資源監測至少4次,濕地環境巡守至少12次(每月至少1次),解說服勤不得同時列為巡守或監測次數,始得保有次年度解說員資格。

濕地環境巡守主要是在注意濕地環境變化、勸導(或通報)遊客不當行為(如亂丟菸蒂與果皮紙屑、大聲喧鬧、干擾鳥類、進入水域…)、撿拾小型垃圾、通報違法捕魚及其他特殊事項(如水位過高、污染、防風林火災、死魚群、傷鳥、死鳥…),以及攝影記錄濕地生態與景觀等。巡守路線包含北堤防汛道路、西堤防汛道路、南堤防汛道路、東石農場北側及東石農場南側等五條巡守路線,解說員不定期於自選樣線進行巡守。

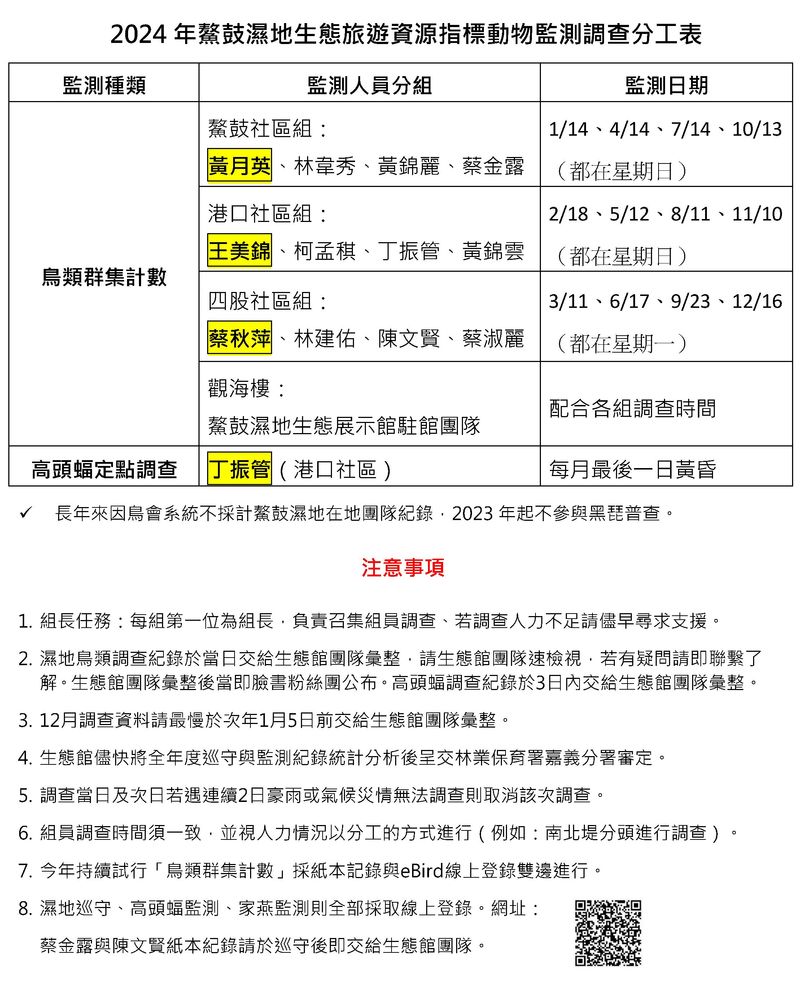

自然資源監測的項目分為:港口社區高頭蝠定點調查,以及濕地鳥類調查。高頭蝠定點調查由港口社區的丁振管解說員;濕地鳥類調查則由全體解說員分組進行,各組別及名單依筆畫姓名分別為四股社區組的林建佑、陳文賢、蔡秋萍及蔡淑麗;港口社區組的丁振管、王美錦、柯孟稘、黃錦雲及鰲鼓社區組的林韋秀、黃月英、黃錦麗、蔡金露。

此濕地巡守與各項生態監測資料的融合,不但有助於園區內生物資料的建置,更可精進解說內容、提升解說服務品質,並提供給園區主管單位在經營管理決策與做法上的參考。而解說員義務執行資源監測與環境巡守,也具體實踐了生態旅遊業者回饋環境保護的責任。

表一為解說團隊各解說員於2020至2024年進行巡守和監測的合計次數。

以下內容為鰲鼓濕地森林園區2024年自然資源監測與環境巡守結果的統計與分析。

壹、2024年港口社區高頭蝠定點調查統計分析

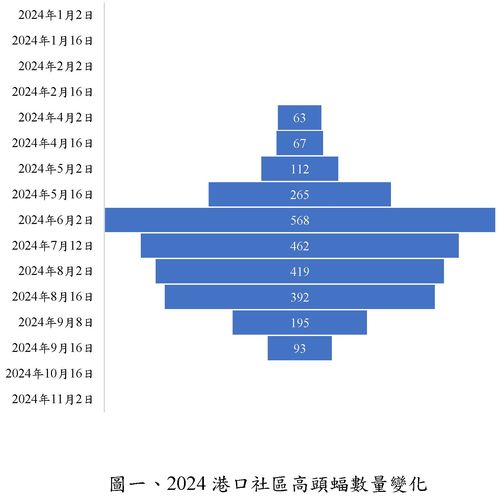

嘉義縣東石鄉港口村(港口社區)有穩定族群的高頭蝠(Scotophilus kuhlii)棲息處。黃昏時刻高頭蝠從日棲樹梢葉叢間逐一飛出時,解說員以兩支計數器計算,一支計算飛出量,一支計算臨時飛回量,將飛出量減去飛回量即為當日數量。調查時間為傍晚6點半至7點半左右,冬季因日落較早,調查時間調整為傍晚5點半至6點半左右。以下為2024年港口社區調查資料(圖一)。2014-2024年之調查資料比較請參見表二。

2024年4月是本年度首次調查到高頭蝠日棲數量,至當年度9月皆有穩定紀錄。調查員丁振管於6月記錄到族群最大量568隻,自6月至8月族群量皆維持400來隻的大族群量,而於氣候逐漸轉涼的9月開始銳減, 10月至12月則無高頭蝠活動紀錄。數量變化詳見圖一。

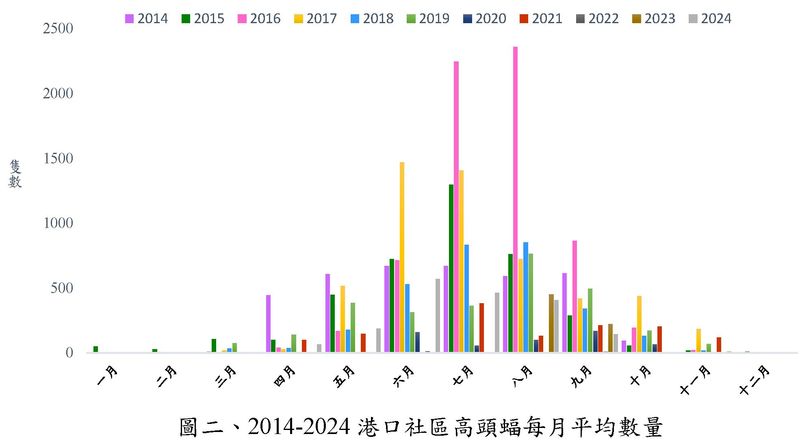

檢視2014至2024年調查資料,港口社區的高頭蝠出現高峰期為5至9月,在族群量較多的2015至2019年,皆有明顯突出峰型。但在2020至2023年族群量有明顯下降趨勢,2024年紀錄相較2020年至2023年數量開始有回復的態勢,顯示港口社區的高頭蝠族群已在增加。推測影響原因可能為2023年度8月起調查員更改調查點位後,成功發現穩定的高頭蝠族群棲所,找到港口社區高頭蝠族群已移動至港口村60-2號旁華盛頓椰子棲息。建議調查員可持續於港口社區尋找高頭蝠新的棲所並調查與觀察,或學習如鄰近的四股社區於2018年種植蒲葵樹進行高頭蝠棲地營造,提供適合高頭蝠的日棲所,成功吸引曾減少的高頭蝠族群再回到社區。資料詳見圖二。

表二、2013–2024港口社區高頭蝠定點調查統計.jpg)

貳、2024年鰲鼓濕地鳥類調查統計分析

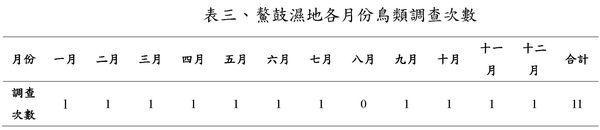

鰲鼓濕地鳥類調查方法,是調查人員沿著樣線以肉眼與望遠鏡計數所見之鳥種及數量。樣線共二條,分別為北、西、南堤水域樣線與鰲鼓農場水池樣線(圖三)。解說團隊解說員分成四股社區組、港口社區組和鰲鼓社區組三個組別,輪流進行每月一次的鳥類調查,每一組每季輪一次。8月份鳥類調查因颱風造成園區道路淹水而取消,故2024年共進行了11次的鳥類調查(表三)。

2024年共記錄到25科70種鳥類,比2023年記錄到的26科76種少了1科、6種鳥類,歷年鳥類調查記錄到之科數及物種數請見表四及圖四。物種實際變動如下:

- 2023年有、但2024年無調查到之鳥種為:綠頭鴨、紅頭潛鴨、綠簑鷺、東方澤鵟、緋秧雞、灰胸秧雞、灰斑鴴、鐵嘴鴴、翻石鷸、紅胸濱鷸、黑腹濱鷸、黑嘴鷗、番鵑、灰沙燕、灰頭椋鳥,共15種。

- 2023年無、但2024年有調查到之鳥種為:羅文鴨、紅胸秋沙、中杓鷸、小濱鷸、田鷸、黑嘴鷗、翠翼鳩、赤腰燕,共8種。

調查到的所有鳥種中,保育類物種有:一級保育類黑面琵鷺;二級保育類白琵鷺、魚鷹、黑翅鳶、黑嘴鷗、小燕鷗;三級保育類白腰杓鷸(大杓鷸)、紅尾伯勞。

一、重點鳥種

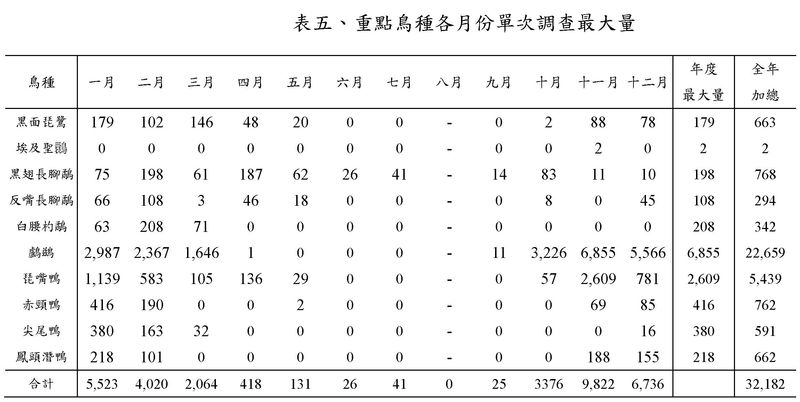

針對鰲鼓濕地的重點鳥種:黑面琵鷺、埃及聖䴉、黑翅長腳鷸(高蹺鴴)、反嘴長腳鷸(反嘴鴴)、白腰杓鷸(大杓鷸)、鸕鷀、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨和鳳頭潛鴨等進行數量分析,每種皆以各月單次調查族群最大量作為比較基準(表五)。

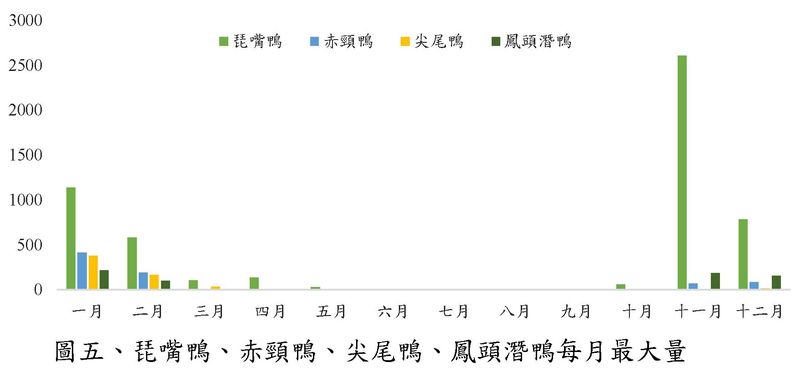

族群量以鸕鷀的6,855隻最多、琵嘴鴨的2,609隻次之;以全年加總量來看,鸕鷀的22,659隻佔重點鳥種的63.5%,為數量最高之鳥種;分布月份最多的為黑翅長腳鷸,除了受颱風影響未調查的8月份,其餘月份皆有觀察到。

鰲鼓濕地的雁鴨科鳥類以琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨及鳳頭潛鴨為主,此四種雁鴨科鳥類總數佔重點鳥種數量的23.2%。其中,又以琵嘴鴨的數量顯著高於其他物種(17.0%),但其數量波動趨勢仍與赤頸鴨(2.4%)、尖尾鴨(1.8%)及鳳頭潛鴨(2.1%)相似(圖五)。

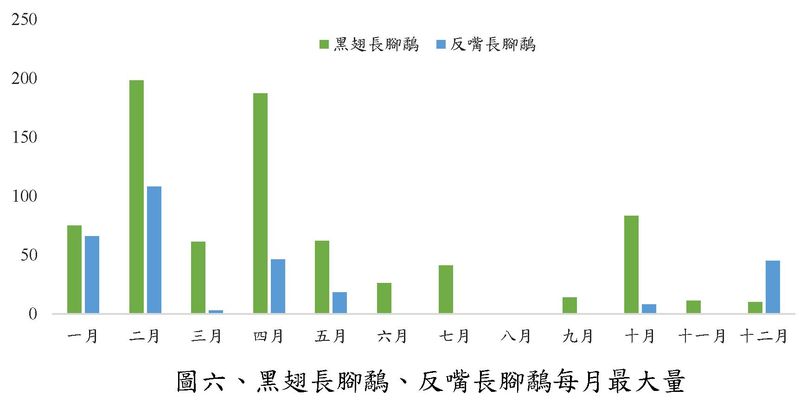

長腳鹬科的黑翅長腳鷸為全年皆可見之鳥類,2024年僅8月因颱風災情而未進行調查,其中以2月的198隻及4月的184隻為數量最多和次多的月份;而冬候鳥反嘴長腳鷸於2024年最高數量為2月份的108隻(圖六)。

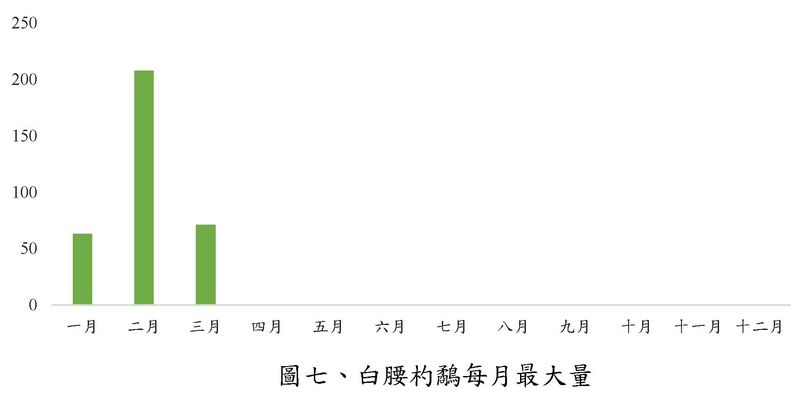

鷸科的白腰杓鷸為冬候鳥,覓食地點為灘地或沙灘,在鰲鼓濕地主要於三號賞鳥亭與觀海樓之間的水域棲息。2024年調查僅1月、2月及3月觀察到(圖七),數量分別為63、208及71隻。

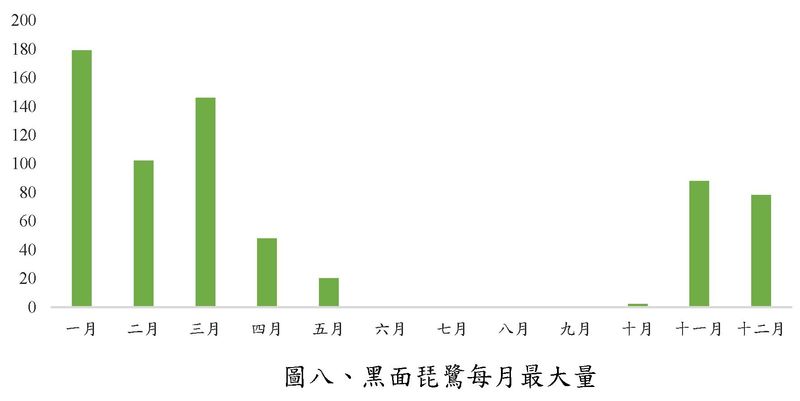

䴉科的重點鳥種分別為一級保育類的黑面琵鷺與外來入侵種埃及聖䴉。鰲鼓濕地每年冬季皆有穩定的黑面琵鷺族群度冬,2024年的年度最大值為1月的179隻(圖八)。

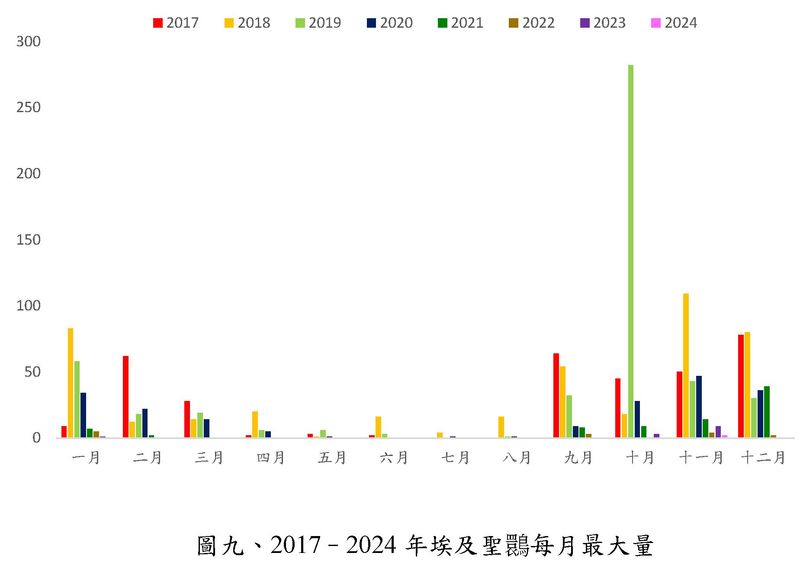

埃及聖䴉為外來入侵種,2024年僅於11月調查到2隻個體(圖九),比歷年觀察到之數量低,主要是林業保育署執行移除成效良好。

二、綜合比較所有記錄到的鳥種

每鳥種取月單次調查最大量作為比較值。依習性區分為游禽、涉禽及林禽三大類:游禽指腳上有蹼的善泳鳥類,如雁形目、潛鳥目、鸊鷉目、鸌形目及鷗科;涉禽指長腳的涉水鳥類,如鴴形目(鷗科除外)、鸛形目、鵜形目及鶴形目鳥類;林禽則泛指其他鳥類。

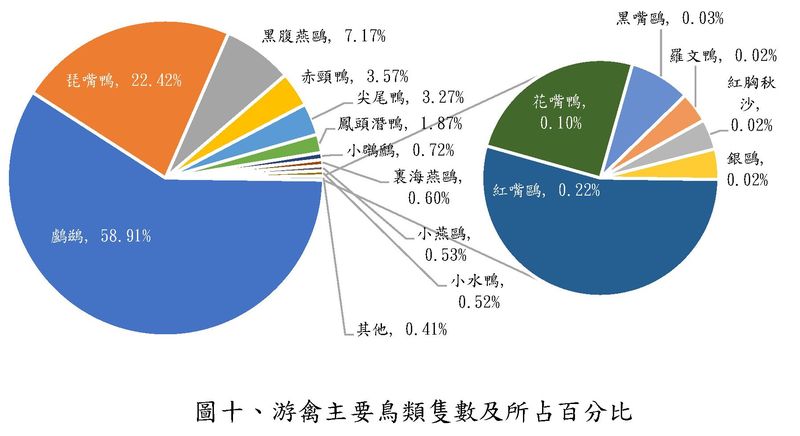

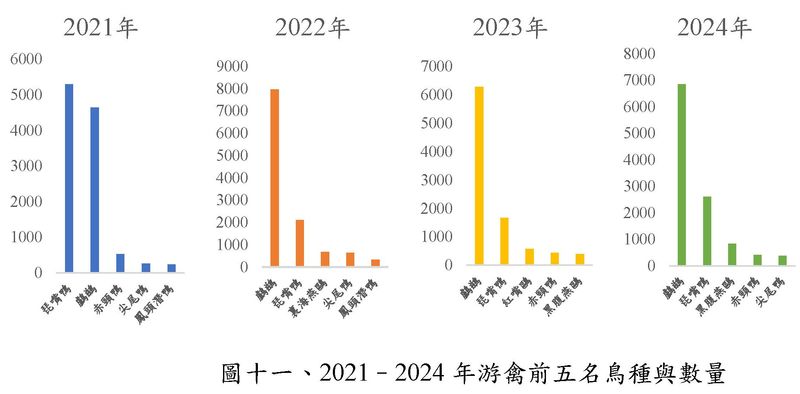

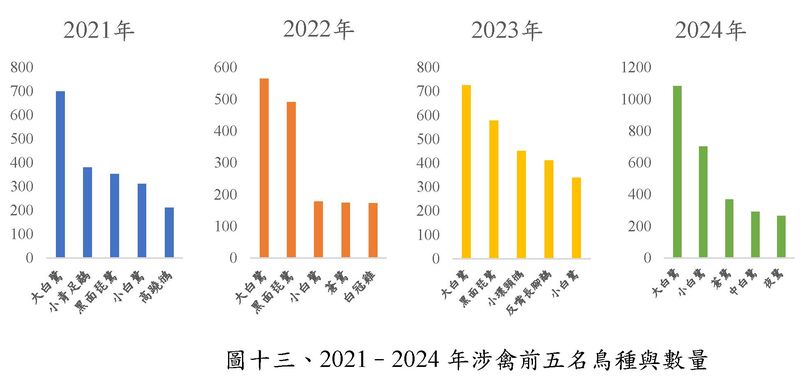

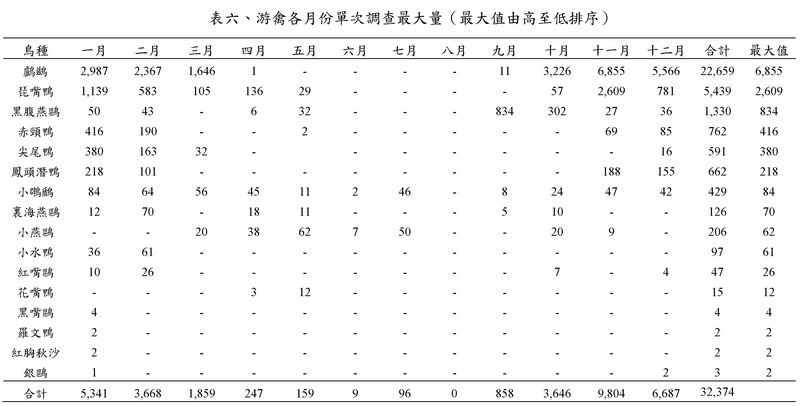

游禽共4科16種,其中包含保育等級II的黑嘴鷗及小燕鷗(表六)。游禽當中族群量前五名依序為:鸕鷀6,855隻佔59%、琵嘴鴨2,609隻佔22%、黑腹燕鷗834隻佔7%、赤頸鴨416隻佔4%、尖尾鴨380隻佔3%,此五種鳥類數量佔所有游禽族群量的95%(圖十)。對照2021至2024年調查資料,游禽前五名鳥種有略微更動(圖十一)。

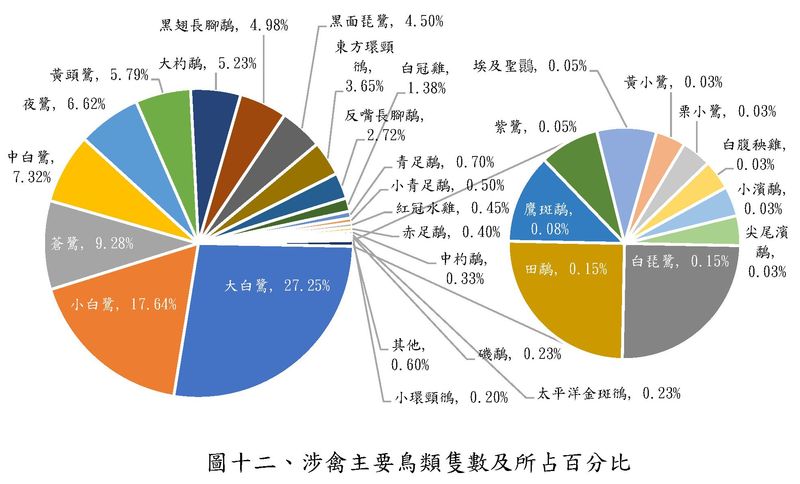

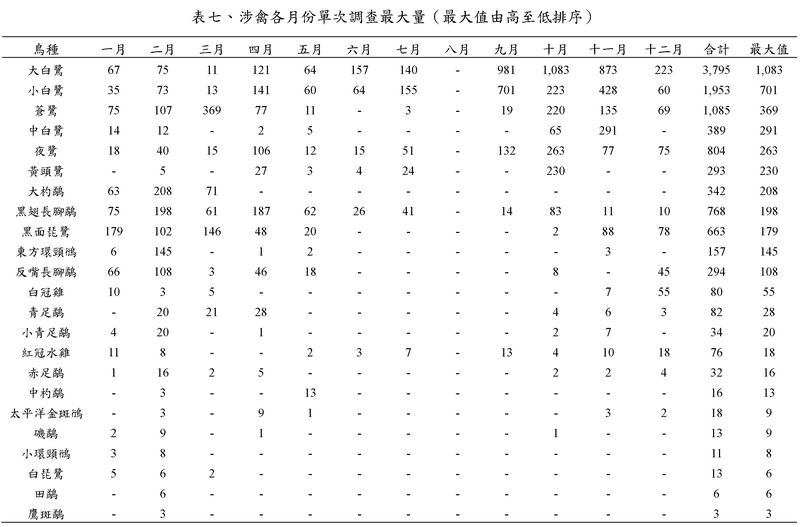

涉禽共有6科30種,其中保育類有3種(表七),分別為一級保育類黑面琵鷺;二級保育類白琵鷺;三級保育類白腰杓鷸。涉禽中族群量前五名依序為:大白鷺1,083隻佔27%、小白鷺701隻佔18%、蒼鷺369隻佔9%、中白鷺291隻佔7%、夜鷺263隻佔7%。此五種鳥類數量佔所有涉禽族群量的68%(圖十二)。與2021-2024年的調查資料相比,涉禽前五名的鳥種與數量皆有所異動(圖十三)。

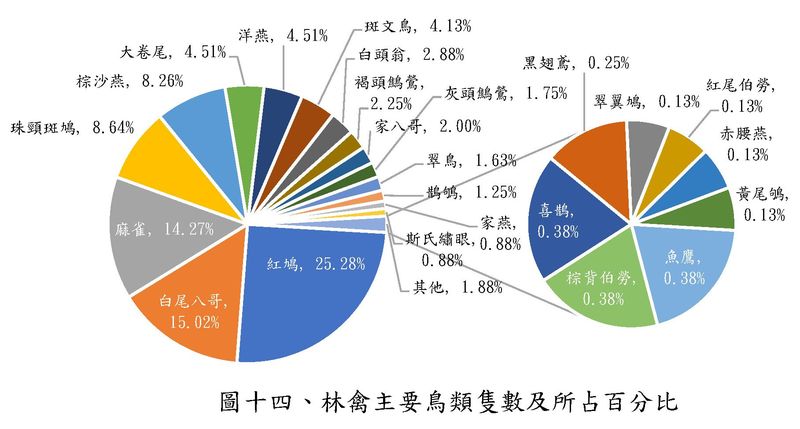

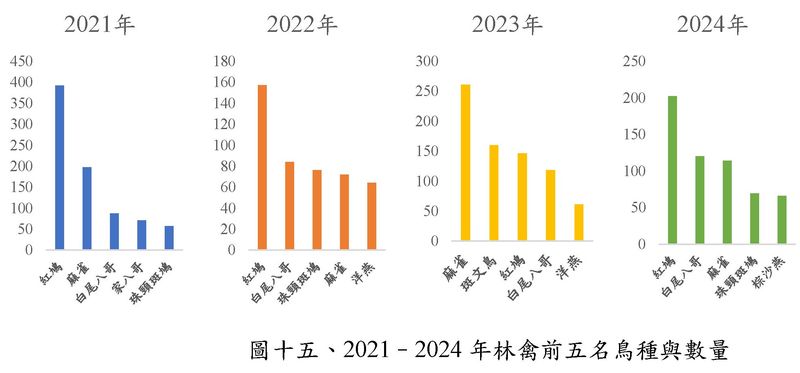

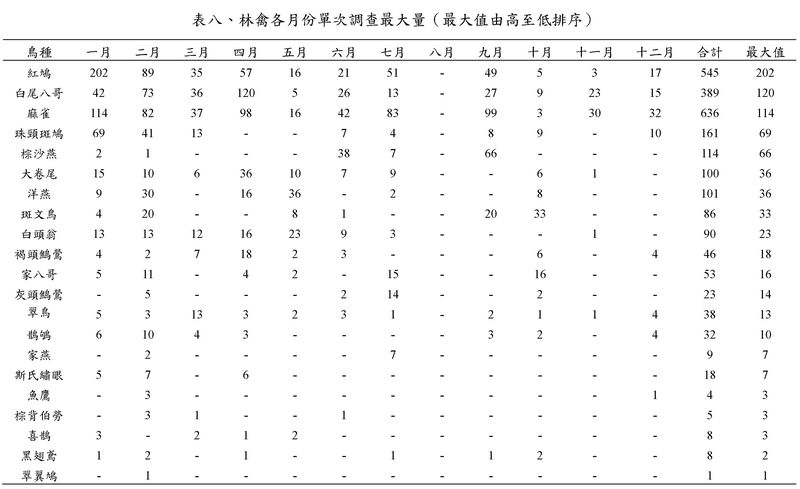

林禽共有15科24種,其中保育類有3種(表八),分別為二級保育類的魚鷹、黑翅鳶;三級保育類的紅尾伯勞。林禽中族群量前五名依序排列為:紅鳩202隻佔25%、白尾八哥120隻佔15%、麻雀114隻佔14%、珠頸斑鳩69隻佔9%、棕沙燕66隻8%。此五種鳥類數量佔所有林禽族群量的71%(圖十四)。與2021至2024年調查資料相比,林禽前五名的鳥種與數量皆有所異動(圖十五)。

、涉禽各月份單次調查最大量.jpg)

、林禽各月份單次調查最大量.jpg)

參、2024年鰲鼓濕地森林園區解說員環境巡守紀錄統計分析

鰲鼓濕地森林園區解說員自2012年開始進行無償巡守園區環境,巡守主要內容是注意濕地環境變化、勸導(或通報)遊客不當行為(如亂丟菸蒂與果皮紙屑、大聲喧鬧、干擾鳥類、進入水域……)、撿拾小型垃圾、通報違法捕魚及其他特殊事項(如水位過高、污染、防風林火災、死魚群、傷鳥、死鳥…),以及攝影記錄濕地生態與景觀等。

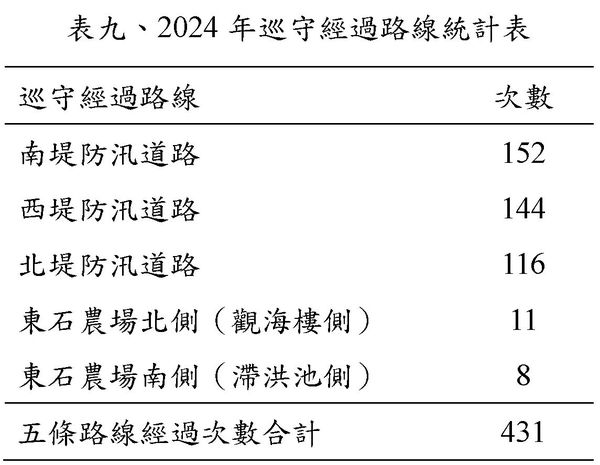

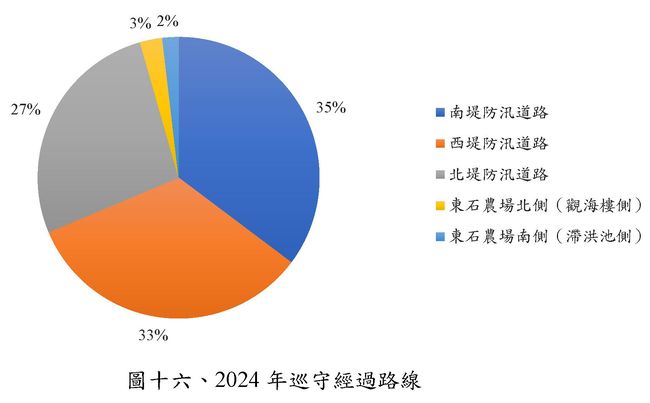

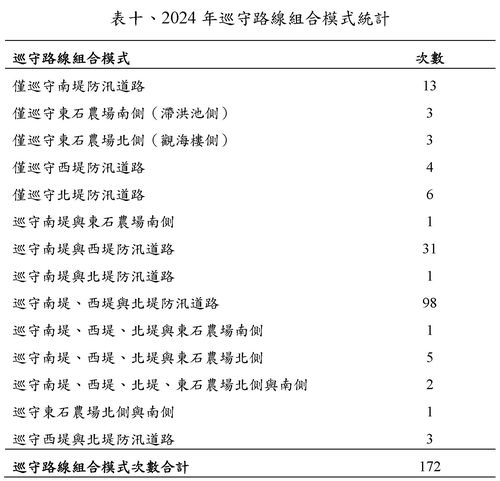

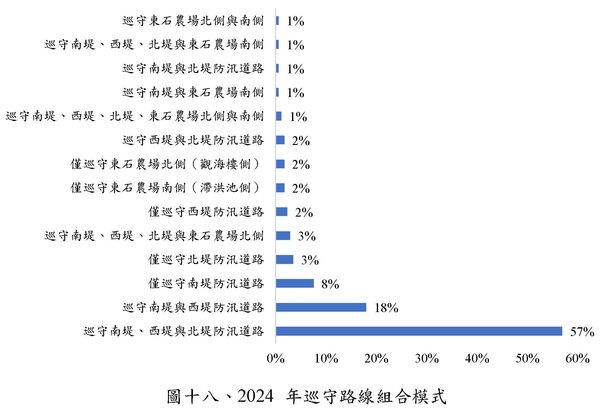

2024年巡守紀錄自1月1日起至12月31日止共160筆有效紀錄,巡守路線分為五段,包含南堤防汛道路、西堤防汛道路、北堤防汛道路、東石農場北側(觀海樓側)和東石農場南側(滯洪池側)。從統計可看出解說員以防汛道路為主要巡守路線,可能因為這是導覽解說必經路線,其中又以南堤防汛道路巡守次數最多,共152筆(約35%),西堤防汛道路巡守次數144筆居次(約33%),其餘分別為北堤防汛道路116筆(約27%)、東石農場北側11筆(約3%)與東石農場南側8筆(約2%),詳見表九與圖十六,歷年巡守次數比較則詳見圖十七。

整體而言,解說員進行濕地巡守選擇的路線,多以複合式的路線為主,較少選擇單一路線進行,其中又以遊客出入最頻繁的全程防汛道路(即南堤、西堤和北堤)的98次為最多(約57%),詳見表十與圖十八。

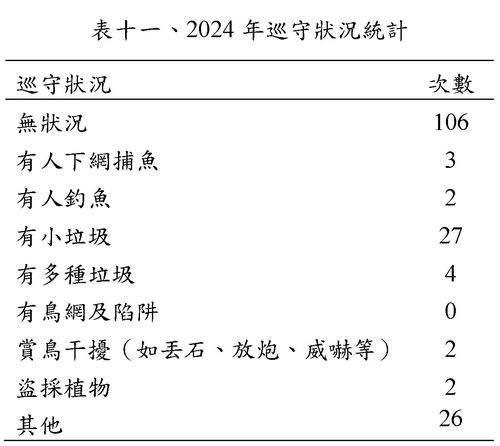

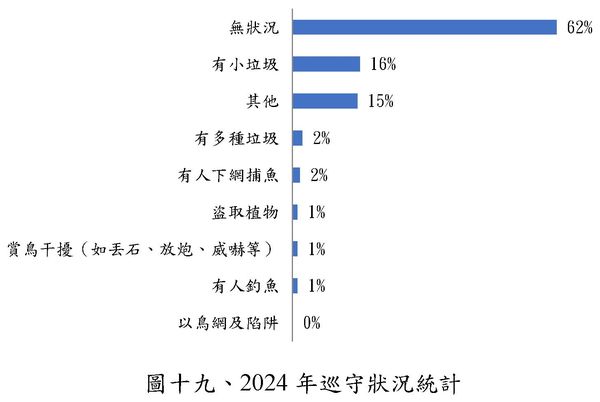

巡守員於巡查時記錄現場看到之狀況,記錄型態分為九種,分別為無狀況、有人下網捕魚、有人釣魚、有小垃圾(瓶罐、紙屑、菸蒂、菸盒等)、有多種垃圾、有鳥網及陷阱、賞鳥干擾(如丟石、放炮、威嚇等)、盜採植物及其他。2024年巡守之現場以無狀況62%(106筆)佔最多、其次是有小垃圾(27筆)為次多。另外,「其他」狀況則共有 26 筆紀錄,其中 21 筆由解說員黃月英記錄,內容多與設施破壞、水位過高、環境髒亂,以及施工相關回報有關;其餘 5 筆 由解說員蔡金露、林韋秀及黃錦麗填寫,內容涉及環境清潔問題及死魚狀況。除小垃圾外,另有「盜取植物」2筆,由蔡金露解說員記錄相關內容。其他類別的紀錄數量相對較少,詳細數據可參見表十一、圖十九。

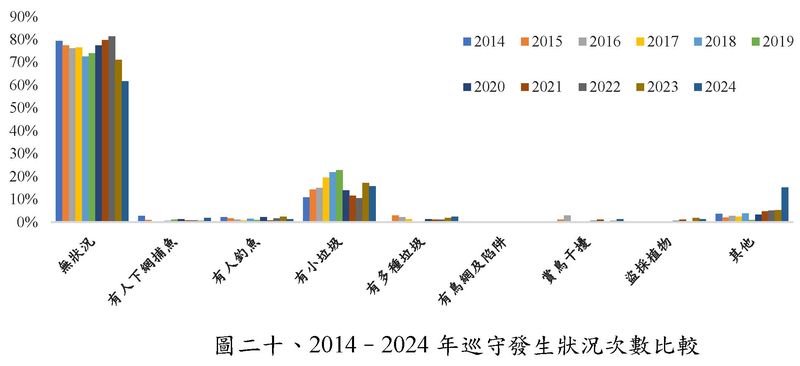

2014 至 2024 年巡守記錄中各類狀況的比例變化,可見「無狀況」的比例始終佔據最高,約在60%至80%之間,顯示大部分巡查期間並未發現異常。然而,相較於其他類別,垃圾相關狀況(包含「有小垃圾」與「有多種垃圾」)的比例相對較高,顯示巡守過程中較容易在濕地環境發現垃圾問題。其他類型的狀況,如「有人下網捕魚」、「有人釣魚」、「有鳥網及陷阱」、「賞鳥干擾」等,比例則相對較低,且多年來變動幅度不大,顯示這些行為雖偶有發生,但並未出現顯著增長趨勢(圖二十)。

此外,「盜採植物」的比例始終維持在較少的次數,顯示該類型事件相對罕見。而「其他」類別的比例則在2020年後逐步上升,顯示可能有更多未分類的狀況被記錄,值得進一步分析其具體內容,以掌握環境變化趨勢。

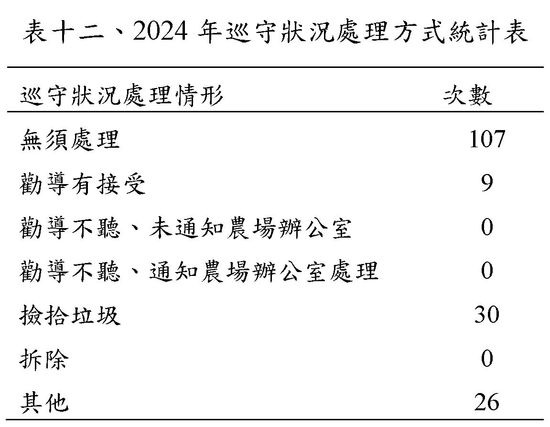

巡守員同時須記錄現場有狀況時的處理情形,記錄型態分為七種,分別為無須處理、勸導有接受、勸導不聽但未通知農場辦公室、勸導不聽但通知農場辦公室處理、撿拾垃圾、拆除及其他。在有處理之紀錄中(共30次),大多為撿拾垃圾。而在處理項目中,規勸有接受(9筆),由蔡金露解說員記錄,內容包含勸導盜採植物、非法捕魚,以及驚嚇鳥類。根據紀錄,最多筆項目為撿拾垃圾(30筆),垃圾內容包含保麗龍、寶特瓶與紙袋等。(表十二、圖二十一)。另外,紀錄為「其他」處理共26筆,其中有21筆由解說員黃月英記錄、另外則由黃錦麗、蔡金露解說員所記錄。記述內容包含大多與環境狀況相關,包含水域死魚、道路受阻、水位過高、設施受損及環境髒亂等問題。其中,部分紀錄涉及植被生長影響通行、發現動物遺骸,以及大型漂流物無法清理等特殊狀況。此外,也有巡守員回報禁區標示損壞、施工未完成影響道路使用等。

延伸閱讀:

2023年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告

2022 年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告

2021年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告

2020年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告

2019年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告

2018年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告

2017年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊自然資源監測調查結果分析報告

2016年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊指標動物資源監測調查結果分析報告

2013-2015年鰲鼓濕地巡守與生態旅遊指標動物資源監測調查結果分析報告

社區參與生態旅遊發展而進行資源監測的典型案例—2014鰲鼓濕地巡守與指標物種監測分析

社區參與生態旅遊發展而進行資源監測的典型案例—2014鰲鼓社區家燕監測調查統計(影片與相片)

本部落格「鰲鼓濕地生態旅遊地特寫」、「生態旅遊或觀光遊憩」、「生態保育」、「導覽解說」、「旅遊地經營管理」專欄各文