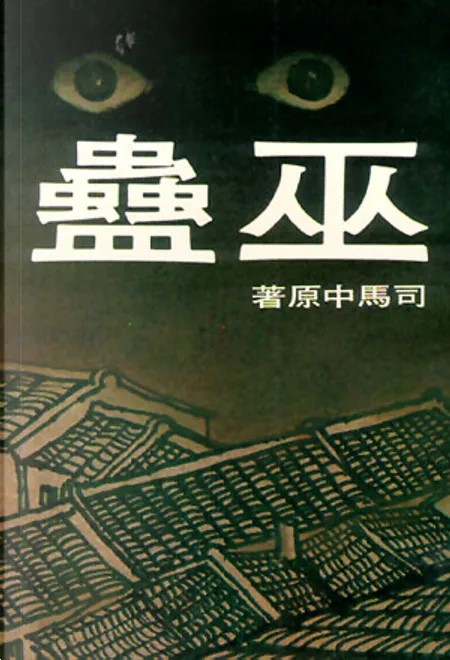

有「鬼故事大師」之稱的司馬中原。於今年(2024)初與世長辭,留下的眾多著作中,有一本的背景地區是阿里山區,書名為「巫蠱」。不例外的也是怪力亂神情節,將大陸西南地區的「蠱」,套用於阿里山區,未必很貼切,但因諸多細節難以憑空杜撰,讓這本小說活龍活現如真似幻。

譬如書中提到在嘉義縣初任教職者,須「上山下海」的慣例,先分發到偏遠地區;及描述的山區生活點滴均符合事實。而且出現的冷僻地名,如:生毛樹、溪底寮、烏桶底……,若非曾在當地生活過,無從得知。(「烏桶底」應是「湖桶底」的諧音)

「巫蠱」一書最早由皇冠出版社出版,絕版後由風雲時代出版社重新刊印,新版本少掉故事主人翁的自述,及作者寫的前言。我手上的皇冠版,初版是1977年11月,到隔年3月已是第十版了,顯見此書曾大為暢銷。

姑且不論「巫蠱」情節真偽,在阿里山區尚有許多有待發掘題材,可以是清新小品,也可是華麗組曲,比耳熟能詳的老套更富有吸引力。

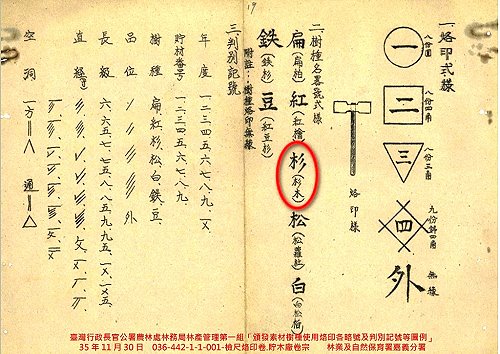

在與先進討論早期伐木樹種時,先進提到早期文獻,都只簡略稱個「杉」,究竟是台灣杉?廣葉杉?香杉?巒大杉或是福杉?令人困惑不已。

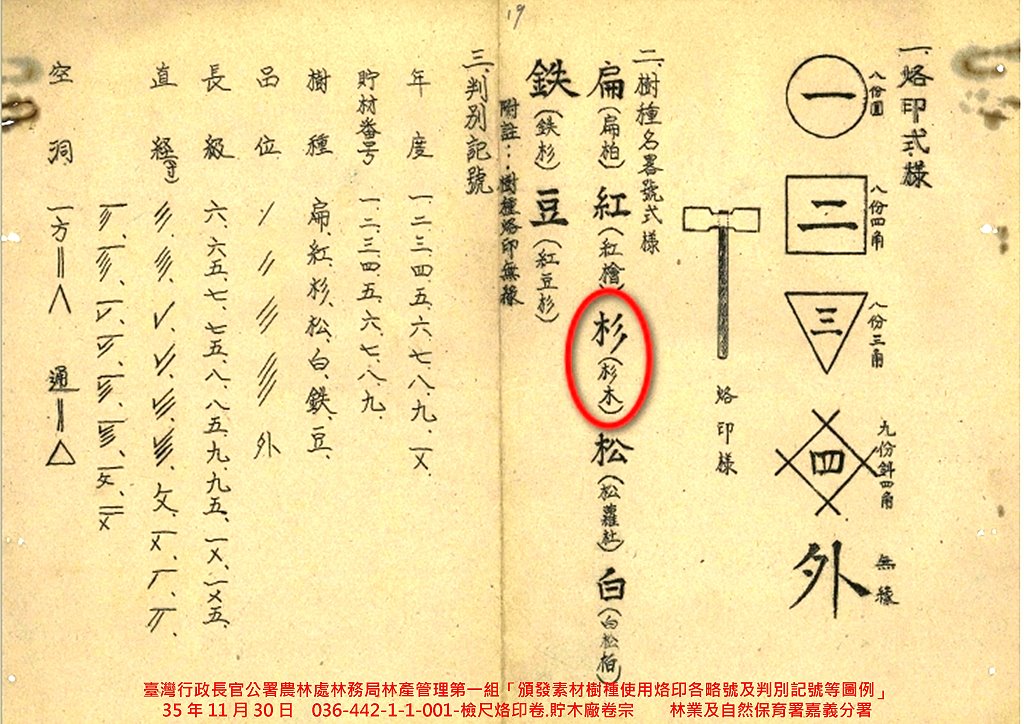

下圖中的「松羅杜」是臺灣雲杉、「白松柏」是臺灣冷杉,至於杉則是哪種杉樹呢?

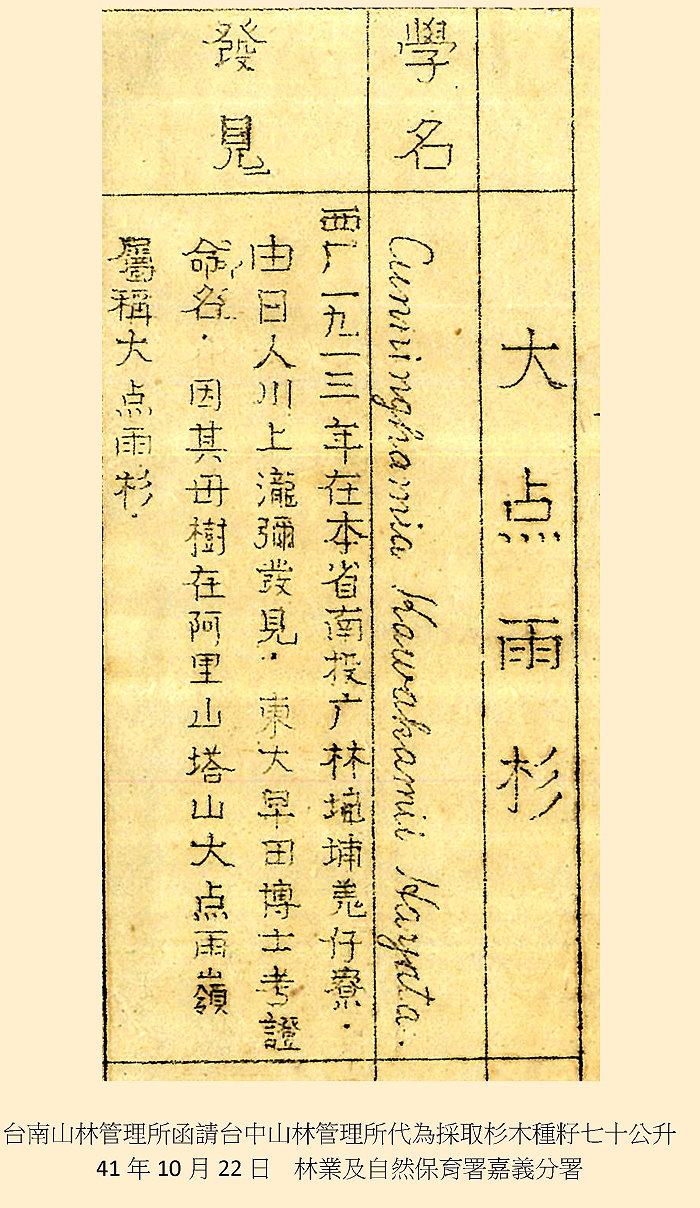

提醒先進還漏掉一種,且是與阿里山區頗有淵源的「大點雨杉」,大點雨杉是1913年川上瀧彌在竹山的羌仔寮發現,經由早田文藏鑑定命名,當時認為其母樹是在塔山地區的大點雨嶺(行政區屬於豐山),因此也稱為大點雨杉。

阿里山地區生態豐富,發現的樹種又不僅大點雨杉而已,有何特別之處?福杉在台灣,是先民重要的應用樹種,依據《中華民國台灣森林誌,1993》記載,道光年間居住於牛磨角(今瑞峯外寮一帶)的黃財文、王套,除在幼葉林(瑞里)、生毛樹一帶引進福杉栽植,也於塔山餘脈的大點雨嶺發現類似樹種,稱為大點雨杉,瑞里地區因而盛行栽植造林,累積豐富的造林專業知能。

日本人在台灣各地伐木後,接續進行造林工作,這批人就成為炙手可熱的造林人力與專家,被聘用到各地從事或指導造林工作,因而收入頗豐生活優裕,以致俗諺稱「幼葉林(瑞里)作戲瘋」(簡惠玲,2006年度阿里山國家風景區社區志工導覽訓練解說資源調查報告),即是形容因收入豐富,得以悠閒消遣看戲,且非常頻繁邀請戲團來演戲。

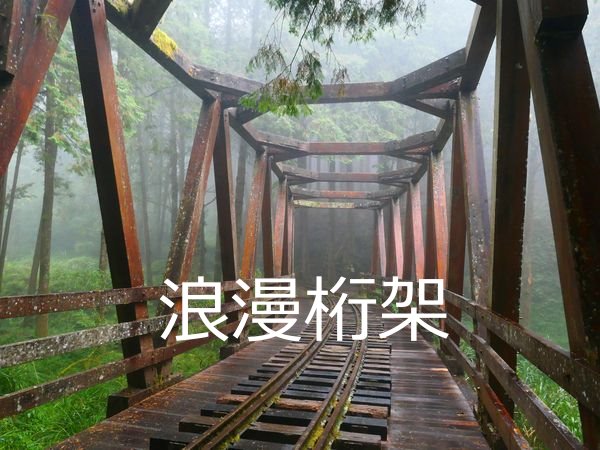

百年歷史的阿里山鐵路,穿越有豐富底蘊的山區,承載的不只是一根根的原木與地景生態觀光,也牽扯出豐富的林業文化意涵,以及聚落生態的特殊性,等待有心人發掘出更多被隱藏的故事。

至於大點雨杉與其他杉樹的關係,多數學者認為與福杉、巒大杉等有親緣關係,在林業及自然保育署發行的台灣林業第28卷第3期(2002年6月),有篇「福州杉為台灣重要的文化資材」,可供深入瞭解。

延伸閱讀:

2006年阿里山國家風景區社區志工導覽訓練解說資源調查報告掃描檔,兼談我訓練解說員的基本理念

阿里山國家森林遊樂區日式建築的櫛引、青海波、下麻苧-王弘明撰

阿里山林業鐵路「眠月下線」與「塔山下線」是同一條路線-王弘明撰

阿里山琴山河合博士旌功碑「博」少一點、「功」不出頭玄機何在?