【復返阿里山:一場跨時空的立體飛覽,一段失落鐵路的現地追尋】是阿里山林鐵及文資管理處剛出版的新書,作者黃同弘先生藉由1943年迄今的空照圖,解析阿里山地區歷史。

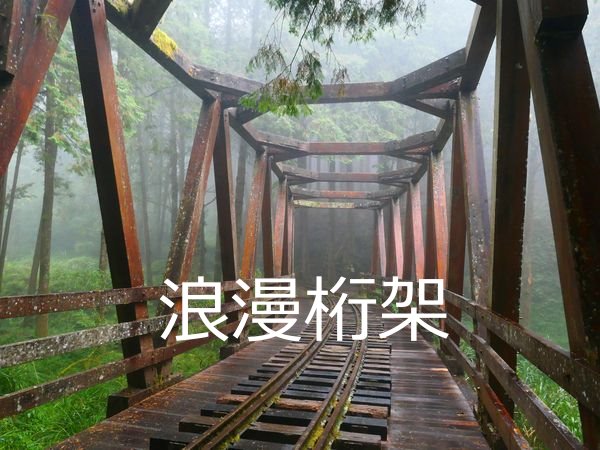

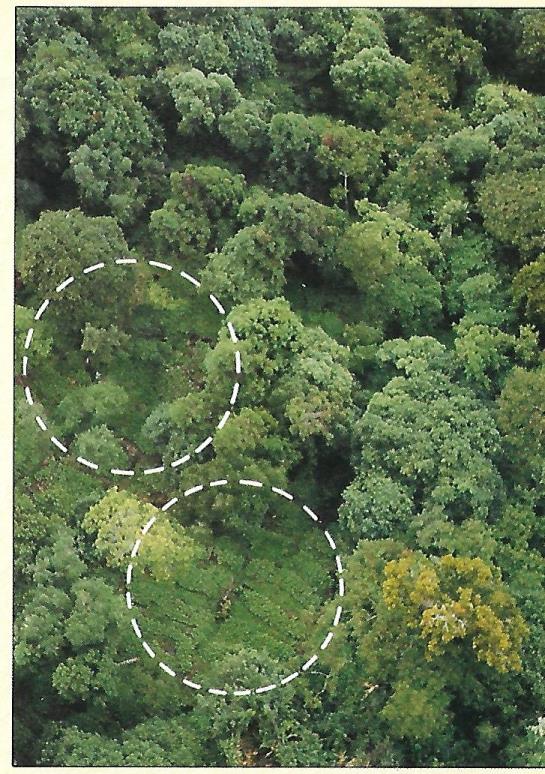

遙測影像很早就應用於林業,例如下圖即是民國80年代,對阿里山盜種山葵的蒐證空拍圖,而黃同弘先生將其應用於歷史考證,謂之「遙測考古」。以影像考古,主要是以歷經歲月仍留下的地理刻痕或是植被型態為線索。

下圖:阿里山盜種山葵蒐證/鶴立空中攝影有限公司

阿里山林業在大地刻劃出的印記,有林場線、卡車路、以集材機主柱為圓心的圓形或扇形作業線,而牛磨與集材機類似,只是以人力而非機器,而且較常以拖曳方式直接刮擦地表,雖然機械式集材機也有拖曳式,但似乎阿里山以懸空吊掛居多;另外,就是以人力施作的木馬道了。

由於機械化程度較高,阿里山遺留的集材痕跡,與其他林場相對較單純,少有滑道、單軌木馬道等等,此書討論的人為遺跡以林場線及集材機為重點,按理說木馬道或牛磨集材線,應也會留下歷史刻痕,只是目前未必能分辨。

初聞此書開始撰述時,以為是針對阿里山那一、二十條撲朔迷離的林場線,還滿期待是否能解開北方三線之謎,或是釐清幅員不大的新高口,怎能再塞進第六條松葉線?後來方知林場線僅是眾多主題之一,也未深入探討這幾條迷蹤路線。

下圖:新高口在阿里山林場線南側系統中,是一個重要輻輳點,在1950(民國39)年的調查圖中,共有五條軌道湊集,而日據時期文獻中尚有側線及松葉線。/林業及自然保育署嘉義分署

此書最讓我震撼的,是發現阿里山使用堀田式索道,且是與眾不同型式。當初乍聞於塔山線末端,發現索道「上方著點」及「下方發送點」。曾提出懷疑,因其他林場使用的堀田式索道,均以佔地球便宜居多,就是利用高低差將原木由「上方發送點」輸送到「下方著點」,完全不需耗用燃料。而阿里山因早已引進集材機,無論是眠月下線、東埔下線或楠梓仙溪,都是利用既有設備,以集材機將原木由低往高運送,應不會再花費鉅資,設置堀田式索道。(當時裝設一部費用約25000元,鋪設一公里軌道需8500元。資料來源:堀田蘇彌太著,〈堀田式自動索道の特徵に就て〉,《台灣の山林》,1937。)

對此疑問,承蒙也參與【復返阿里山】一書調研的國立臺北藝術大學的陳柏良先生,慷慨分享珍貴文獻,方知原來此座堀田式索道,是利用阿里山製材工場的【ガスエニヂニ】燃氣發動機,及太平山的舊索道設備拼湊而成,因此所需費用不高。

(此座索道使用燃料為木氣瓦斯,在嘉義場的新書發表會中,來賓詢問燃料種類時回答是柴油,此或需稍加修正。(陳柏良先生提供資料,及後續發現之檔案資料,請詳見另文【阿里山有堀田式索道嗎?-王弘明撰】)

下圖:東京發動機製造所的『普通動力用、發電機用、船舶用、多用途瓦斯發動機關 』,與阿里山堀田式索道所使用類似。圖片來源:本邦自動車用代用燃料技術史の基本構造~戦時バイオマス燃料狂想曲の顛末~,大阪市立大学大学院経済学研究科Discussion Paper No.110, 2018年4月1日

原木由砍伐點運送到製材工廠,在山區無論是利用人力擔送、木馬、牛磨,或是集材機、卡車、火車等,將原木集中到定點,以便裝車運送到平地,通常以「山地運送」稱呼此段作業。全臺灣眾林場中,阿里山的山地運送無疑是豪華版,原木只要一到達軌道,就毋須搬上搬下,即可直達平地。而太平山、八仙山等處,其艱辛勞累,與阿里山相比,簡直就是天上人間。

以太平山的日向台到土場為例,白天運送工人駕駛臺車(無動力),途經約20公里長的軌道下滑到土場,卸下原木後,這些空臺車須送回原點,方式是以水牛沿軌道上坡拖回,一頭牛一個工人只能拖1至3臺,一天有50到80臺左右。因須等當天所有載運原木臺車全部下來,才能往回拖,每天約於下午3點出發,要走12小時,即隔日凌晨3點才抵達,另外駕駛臺車的工人也要步行回來。隔天早上臺車再度滑下,等他們出發完,水牛跟水牛工約在上午10點往下走,下午2點左右抵達土場休息1小時後,又再度拉空臺車上山。

下圖:太平山將空臺車拉回的水牛隊伍/臺灣山林悠遊網-太平山蹦蹦車

上述的水牛工人,一天工作16小時,而且要披星戴月拿著火把行走在險峻山路,備極辛苦,堀田式索道一出現,原木花幾分鐘就順溜而下,而全部空臺車在二小時內也全部回到原處,那種天差地別的效率,豈不令人震撼?

阿里山的作業方式與太平山有別,雖然目前尚未找到文獻,可以告訴我們塔山線因堀田式索道而提升多少效益,但此次的遙測考古,應是首次結合實地調查及文獻,確認阿里山曾使用堀田式索道,是極為珍貴的成果。

專業度極高的空拍圖並不親民,然而當照片重現歷史實況,就成為有溫度、有故事的影像,在發表會中,作者也提到諸如水山地區的造林、防火巷,以及白雪村等等,結合檔案中的史料,無不是篇篇精彩的林業史詩。

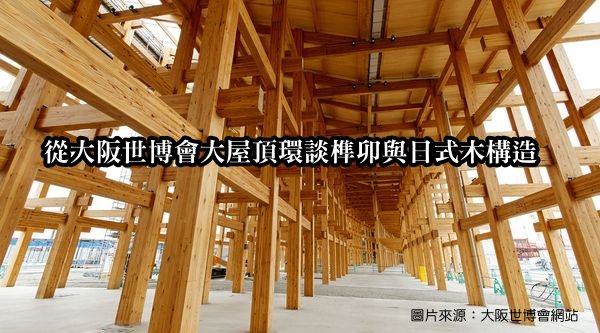

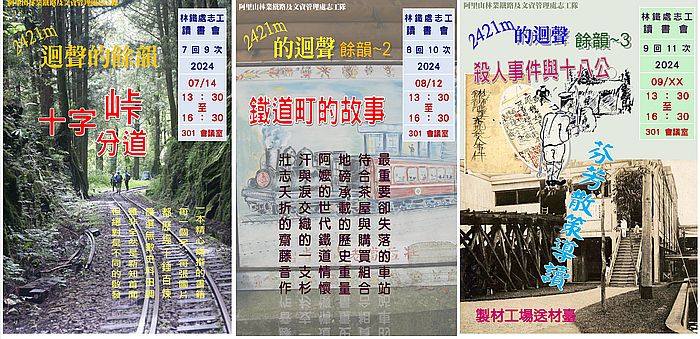

或有先進會質疑,阿里山林鐵處近日不是也有另一本新書《2421 m的迴聲─阿里山林鐵全線紀行》,為何未見在亂彈組回應呢?這本書蘊含阿里山史料非常豐富,給我們很多「餘韻」。其實阿里山林鐵的志工伙伴,已經有過兩場「2421m迴聲的餘韻」,還沒能分享完全部的餘韻,正在籌備第三場中,並不是沒有回應,而是內容質量多到無法以群組發布方式分享,日後有機會再拆成一篇篇提供卓參。

延伸閱讀:

阿里山國家森林遊樂區日式建築的櫛引、青海波、下麻苧-王弘明撰

阿里山林業鐵路「眠月下線」與「塔山下線」是同一條路線-王弘明撰

阿里山琴山河合博士旌功碑「博」少一點、「功」不出頭玄機何在?

日本時代阿里山開發計畫的濫觴者是「齋藤音作」、「齊藤音作」何者為正確?

2006年阿里山國家風景區社區志工導覽訓練解說資源調查報告掃描檔,兼談我訓練解說員的基本理念

本網誌「王弘明阿里山亂彈」、「導覽解說」、「阿里山森林遊樂區解說員訓練」專欄各文